70 anni dopo. La Grande Alluvione in Polesine del 1951

15-11-2021 / A parer mio

di Maria Cristina Nascosi Sandri

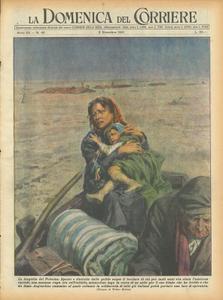

70 anni fa, esattamente alle ore 19.45 del 14 novembre 1951, l'argine maestro del Grande Fiume Po ruppe a Vallone di Paviole, in Comune di Canaro. Ma era solo la prosecuzione - data da vari ‘segnali' dei giorni precedenti - di una distruzione ampiamente annunciata: alle 20 si verificò una seconda rotta in località Bosco, nel comune di Occhiobello. La terza falla si produsse poco più tardi, alle ore 20.15 circa, in località Malcantone dello stesso comune. La massa d'acqua che si riversò con furia inaudita sulle terre del Polesine fu immane. In parole povere quella che rappresentava circa i due terzi della sua solita portata, anziché proseguire la sua corsa verso il mare entro gli argini del fiume, si era riversata sulle campagne e sui paesi, sull'abitato, il cosiddetto ‘effetto svuotamento'.

Una catastrofe di proporzioni immani le cui ripercussioni ancora si riverberano ai giorni nostri, a marcare per sempre la storia del Polesine, la più grande alluvione che colpì l'Italia in epoca contemporanea.

marcare per sempre la storia del Polesine, la più grande alluvione che colpì l'Italia in epoca contemporanea.

Per ricordare e commemorare l'evento si è da poco aperta a Palazzo Roncale di Rovigo - visibile fino al 30 gennaio 2022 - un'eccellente mostra-memoriale sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Curata da Francesco Jori con Alessia Vedova e Sergio Campagnolo, la si può considerare, per certi versi, come lo straordinario racconto del riscatto della "Mesopotamia d'Italia - La terra tra i due fiumi tutta italiana" che, nei suoi intenti, riferisce, a 70 anni di distanza, dell'esemplare sforzo compiuto dalle terre martoriate del Polesine e dei suoi abitanti.

Con commozione è giusto ricordare la testimonianza di un bimbo di allora 8 anni, abitante a Ruina che racconta:

"Ero sull'argine con mio padre e guardavo cosa stavo succedendo e, ad un certo punto vidi, tra gli alberi, che il fiume stava calando.

Mio padre mi strinse la mano e io dissi:

"Papà, cosa fai, mi fai male".

E lui mi rispose:

"Al mè putìn... l'a rótt - Bambino mio...(il Po) ha rotto (gli argini)".

Nel rievocare la vicenda della Grande Alluvione del '51, la mostra mette a fuoco, tra l'altro, il lavoro di Lina Merlin, prima donna a venire eletta al Senato della Repubblica (per il Psi), nel 1948. Figura controversa, odiosamata, legò per sempre il suo nome alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 - conosciuta proprio come Legge Merlin - con cui venne abolita la prostituzione legalizzata in Italia.

L'alluvione del '51 fu anche una storia di dolore, emigrazione e poi riscatto: migliaia di veneti emigraron, nel giro di poco tempo, anche nel territorio di Varese e nell'Alto Milanese, adattandosi ai lavori più svariati in veste di operai, muratori, piccoli imprenditori, ambulanti nei mercati.

A loro si deve, in parte, la ‘responsabilità' - nel loro giusto desiderio, per l'appunto, di riscatto - del cosiddetto (vero o presunto) boom economico che ebbe il suo massimo ‘splendore' negli anni Sessanta.

Ma l'altra faccia della medaglia è anche una storia di accoglienza, un non sempre facile e lineare, do ut des.

Ed infine, per dirla con le parole del Presidente della Fondazione Cariparo, Gilberto Muraro, un Non Dimenticare di Ricordare in piena regola: "...Ricordare oggi, a settant'anni di distanza, quell'evento è un dovere sociale, non tanto, o non solo, per ripercorrere una cronaca che si è fatta storia, ma per capirne la genesi, ciò che nel tempo ha condotto a quei terribili giorni. Per riflettere, oggi, sull'eterna e disattesa urgenza di rispettare i fiumi e l'ambiente...".

Immagini scaricabili: