VISITE GUIDATE - Domenica 20 marzo alle 10 appuntamento alla chiesa del Corpus Domini

Tracce di arte e spiritualità tra le mura delle antiche chiese ferraresi

14-03-2011 / Giorno per giorno

Un'immersione nelle atmosfere mistiche del Corpus Domini e di Sant'Antonio in Polesine e poi un salto fuori città per scoprire le complesse vicende della chiesa di Quartesana e del suo antico campanile. Per i tanti 'seguaci' della coppia Scafuri-Sassu l'attesa è finita: domenica 20 marzo si apre un nuovo ciclo di visite guidate alle chiese cittadine, con tre appuntamenti successivi in altrettanti luoghi di culto.

Quinta edizione dell'itinerario avviato nel 2008 dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Arcidiocesi, l'iniziativa si propone ancora una volta di accompagnare i ferraresi alla scoperta del patrimonio religioso che rappresenta parte fondamentale delle ricchezze artistiche e monumentali cittadine. E a scandire il ritmo di ciascun incontro sarà come sempre la collaudatissima formula che vede l'apertura affidata al responsabile dell'Ufficio Ricerche storiche del Comune Francesco Scafuri, per l'illustrazione delle varie fasi di costruzione degli edifici sacri, lasciando la parte conclusiva al curatore dei Musei civici d'Arte antica Giovanni Sassu, per l'analisi delle opere che adornano gli interni.

Ad aprire la serie di appuntamenti, domenica prossima alle 10, sarà la chiesa del Corpus Domini, seguita il 27 marzo, sempre alle 10, dal monastero di Sant'Antonio in Polesine e infine domenica 3 aprile alle 9,30, dalla chiesa di San Giorgio martire a Quartesana. "Si tratta - come sottolineato da Scafuri - di tre chiese di origine medievale arricchite da apporti successivi. Molto amate dai ferraresi, le prime due sono accomunate da una trama di vicende devozionali e monastiche e da un'atmosfera di pace e serenità che ne fa luoghi in cui il tempo pare essersi fermato. Ma non meno interessante è anche la storia della chiesa di Quartesana, strettamente legata agli avvenimenti del territorio, teatro di antichi insediamenti". "Al suo interno - preannuncia Giovanni Sassu - potremo ammirare, tra l'altro, un crocifisso ligneo di grande pregio e intensa capacità evocativa, mentre nel corso dei primi due appuntamenti ci soffermeremo in particolare su opere, come quelle di Ghedini e Ferrari, che ci dimostreranno ancora una volta l'esistenza di un altro significativo capitolo di arte ferrarese dopo quello estense".

"Per la quinta volta - ricorda l'assessore ai Beni monumentali Aldo Modonesi - proponiamo una serie di visite al patrimonio artistico e religioso cittadino, secondo la formula nata da una felice intuizione della passata legislatura, e che tanto successo ha riscosso tra i ferraresi, da cui provengono continue richieste di proposte analoghe. L'appuntamento a Sant'Antonio in Polesine, offrirà tra l'altro l'occasione per mostrare il nuovo ciliegio appena piantato nel giardino antistante e per illustrare i recenti lavori di riqualificazione compiuti in accordo dall'Amministrazione comunale e dalle monache benedettine".

Soddisfazione per il lancio della nuova iniziativa è stata espressa anche dal vicario generale della Curia mons. Antonio Grandini che ha ringraziato l'Amministrazione comunale e ha auspicato il ripetersi del successo di pubblico delle precedenti edizioni.

Assieme ai due relatori, hanno partecipato all'organizzazione del nuovo ciclo di conversazioni, Ilaria Franciosi e Sandra Sarasini dell'Ufficio Ricerche storiche del Comune e don Carlo Adesso dell'Arcidiocesi.

Questi gli appuntamenti in programma:

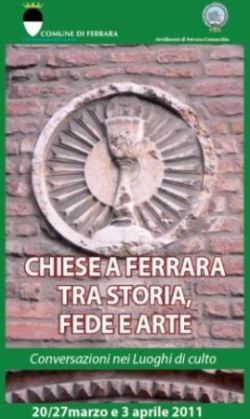

CHIESE A FERRARA TRA STORIA, FEDE E ARTE

Conversazioni nei luoghi di culto, aperte a tutti gli interessati

(Testi a cura di Francesco Scafuri e Giovanni Sassu)

Domenica 20 marzo 2011 - ore 10

Chiesa del Corpus Domini

Luogo di ritrovo: Sagrato della Chiesa, via Campofranco 1

Il nome di Santa Caterina Vegri, poetessa e mistica, è legato inscindibilmente alla Chiesa e al Monastero delle monache clarisse del Corpus Domini. Nell'antico complesso, fondato nel 1406, la Santa fece la sua professione di fede nel 1432 e vi rimase insieme alle consorelle fino al 1456, quando si trasferì a Bologna per fondarvi un nuovo convento.

Il Corpus Domini, che tuttora ospita le religiose, godette anche dopo la morte della Santa (1463) della continua protezione degli Estensi; Ercole I d'Este, la moglie Eleonora d'Aragona e successivamente Lucrezia Borgia sostennero attivamente il Monastero, che sino alla fine del XIX secolo occupava l'intero isolato compreso tra le vie Savonarola, Praisolo, Pergolato e Campofranco. Varie giovani di casa d'Este vi entrarono per essere educate o per prendere i voti, tra queste Eleonora (figlia di Alfonso I d'Este e Lucrezia Borgia) nonché Lucrezia (figlia naturale di Ercole II). Piuttosto travagliate le vicende riguardanti la Chiesa di origine quattrocentesca, che tuttavia mantiene un fascino davvero speciale, anche per il contesto urbano in cui è inserita: distrutta da un incendio nel 1665, fu restaurata e resa di nuovo officiabile nel 1667, mentre nella seconda metà del XVIII secolo venne profondamente ristrutturata sia esternamente che internamente dall'architetto Antonio Foschini. Egli, tra l'altro, modificò il semplice schema originario dell'edificio di culto costituito da un ambiente ad aula e tre altari, aggiungendo il presbiterio, utilizzando una parte del coro interno della Chiesa. Risulta particolarmente interessante la facciata in cotto su via Campofranco, caratterizzata tra l'altro da un portale con cuspide terminale, su cui è collocato un rosone. Tale aspetto, definito goticheggiante, si deve in gran parte al restauro realizzato nel 1909 dall'associazione culturale Ferrariae Decus, che volle rispettare, esaltandole, le linee architettoniche originarie.

L'interno, come sovente accade nelle Chiese degli ordini monastici, è diviso in due aree fondamentali per la vita spirituale delle comunità di clausura: l'aula della Chiesa, destinata ai fedeli, e il coro delle monache, riservato alla preghiera e al canto.

La Chiesa, dall'aspetto raccolto ed elegante, appare caratterizzata dalle decorazioni realizzate a seguito della ricostruzione del Foschini. Sulla volta, interamente affrescata, si apre la Gloria di Santa Caterina de Vegri dipinta da Giuseppe Antonio Ghedini (1708-91) attorno al 1773, impreziosita da quadrature. Allo stesso Foschini é attribuita l'ideazione dell'ancona dell'altare maggiore che accoglie la Comunione degli Apostoli (1768) dipinta da Giovan Battista Cignaroli (1706-70), adornata da due statue lignee di profeti opera del prolifico Pietro Turchi (1711-81).

Il coro, che presenta tra le altre opere gli stalli in noce articolati su due ordini e sull'altare una bella Crocifissione dello Scarsellino (1551-1620), è uno spazio assai prezioso per la storia di Ferrara: qui sono custodite le lastre sepolcrali di esponenti di primo piano della casata d'Este come, solo per citarne alcuni, la duchessa Eleonora d'Aragona (morta nel 1493), sposa di Ercole I, Alfonso I e la moglie Lucrezia Borgia (deceduti rispettivamente nel 1534 e 1519).

Domenica 27 marzo 2011 - ore 10

Domenica 27 marzo 2011 - ore 10

Chiesa di Sant'Antonio in Polesine

Luogo di ritrovo: Sagrato della Chiesa, vicolo del Gambone 17

Il Monastero di Sant'Antonio in Polesine fu fondato nel 1257 dalla Beata Beatrice II d'Este, figlia di Azzo VII, sull'isola omonima formata dal Po di Ferrara. Il complesso monastico sorse grazie alla ristrutturazione e all'ampliamento di un precedente convento, dove si era stabilita da tempo una comunità di frati agostiniani, trasferitasi proprio quell'anno presso la vicina chiesa di S. Andrea. I lavori di edificazione della Chiesa di Sant'Antonio in Polesine, contemporanei al rinnovamento dell'antico insediamento Agostiniano, iniziarono nel 1257-58 e si protrassero per qualche decennio. Secondo la tradizione, l'edificio di culto e il nuovo Monastero adiacente furono progettati da un architetto locale, Maestro Tigrino. La Beata non riuscì a vedere realizzate tutte le opere, in quanto morì poco più che trentenne nel 1262.

La Chiesa, consacrata soltanto il 26 febbraio 1413 dal vescovo Pietro Boiardi, fu più volte modificata nei secoli. Nel portico della facciata si colgono echi pomposiani: il nartece presenta, secondo alcuni, un'architettura riferibile ad un periodo compreso tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo. Altrettanto importanti le trasformazioni documentate in età tridentina, quando la Chiesa venne divisa in due parti: l'una più interna, riservata alle monache e caratterizzata dal famoso coro, l'altra pubblica, costituita da una pianta ad aula, abbellita nel Seicento da nuovi Altari che esibiscono grandi tele nonché da un importante soffitto affrescato. L'isola rimase tale fino al 1451 quando, a seguito del parziale inaridimento del ramo del Po, fu possibile avviare una serie di interventi che consentirono l'inserimento dell'area nell'ambito urbano. Nel contempo la zona venne difesa da solide mura, costruite a sud del complesso religioso per ordine di Borso d'Este, promotore dell'intero intervento urbanistico.

Nel cortile antistante la Chiesa e il Monastero di Clausura di Sant'Antonio in Polesine, sede ancora oggi di una comunità di monache benedettine, si respira un'atmosfera suggestiva di pace e di tranquillità. Per raggiungerlo occorre percorrere il caratteristico vicolo del Gambone e varcare l'ingresso, contraddistinto da un portale con statua in cotto di Sant'Antonio Abate.

Certamente meno noto del celebre coro delle monache, luogo quest'ultimo di grande suggestione artistica e spirituale, l'interno della cosiddetta Chiesa pubblica appare sontuoso e di grande impatto scenografico. Ad aula unica, esso è decorato con gusto spiccatamente barocco dal prolifico Francesco Ferrari (1643-1708), il quale appare qui impegnato ad esaltare la storia dell'ordine benedettino secondo un programma iconografico culminante sul soffitto con la raffigurazione della Madonna col Bambino in gloria con i santi Benedetto e Antonio Abate, cui si accompagnano nel fregio Santi benedettini e paesaggi. Sull'Altare maggiore, la SS. Trinità in gloria e i santi Benedetto, Antonio Abate e la Beata Beatrice d'Este, è invece opera del bolognese Antonio Randa (notizie dal 1614 al 1650), allievo di Guido Reni.

Il famoso coro delle monache presenta, tra gli altri tesori, l'importante ciclo di affreschi di età trecentesca con le Storie dell'infanzia di Cristo e della Vergine (nella cappella sinistra) e le Storie di Cristo (nella cappella destra), opera di almeno tre diverse botteghe di matrice giottesca, bolognese e padovana. Si precisa che quest'area del monastero non sarà oggetto di visita durante l'incontro del 27 marzo.

Domenica 3 aprile 2011 - ore 9,30

Chiesa di San Giorgio Martire a Quartesana

Luogo di ritrovo: Sagrato della Chiesa, via Comacchio 1209

Questa Chiesa si trova nella frazione di Quartesana, che dista circa 11 chilometri da Ferrara sulla strada Provinciale di Comacchio.Il parroco Don Vittorio Serafini ha dedicato recentemente un'interessantissima pubblicazione a questa località, sorta probabilmente attorno al IX secolo. Il nome del piccolo paese deriverebbe dal latino medievale quartisima o quartisiana, in quanto sorgeva su un territorio gravato da contributi annui pari ad un quarto di ciò che veniva prodotto; vi sono poi altre teorie, come quella di chi afferma che nel luogo dove il fiume Sandalo (ora scomparso) si staccava dal Po di Volano, in prossimità di Codrea, fu fondata anticamente una Guardesana, ovvero un posto di guardia, da cui poi Quartesana.

La Chiesa di San Giorgio Martire è documentata nel 1186, anno in cui il vescovo Tebaldo donò l'edificio di culto (sottoposto alla Pieve di San Martino di Contrapò) al Capitolo della Cattedrale di Ferrara.

Il tempio primitivo, di dimensioni ridotte rispetto all'attuale, aveva l'accesso principale rivolto a sud (verso l'odierna via Comacchio) e non a ovest come ora. Nella seconda metà del XVI secolo assunse l'attuale orientamento e sono testimoniati importanti rifacimenti ed ampliamenti, che portarono alla suddivisione dell'interno in tre navate. Ulteriori trasformazioni risalgono al XVIII e XIX secolo, quando si realizzarono interventi che diedero l'assetto definitivo alla Chiesa. Così l'interno risultò caratterizzato da un'unica grande aula e tre Altari, mentre la facciata che vediamo oggi si deve ad un intervento del 1858. Il campanile, costruito attorno all'anno Mille, è alto 21 metri ed è caratterizzato da muri di notevole spessore, nonché da quattro grandi finestre con arco a tutto sesto nella parte terminale (una per lato). Secondo diversi studiosi, l'alta costruzione in origine era una torre romanica guardesana, un punto di riferimento per le imbarcazioni in navigazione lungo il Sandalo, che scorreva poco distante.

Tra le molte opere che ornano l'interno della Chiesa di Quartesana è di particolare menzione un affresco ritrovato nel 1932 che raffigura, con vivace realismo, la Madonna in trono, San Rocco e un donatore, nonché i Martìri dei santi Lorenzo e Sebastiano. La sua esecuzione è collocabile verso la seconda metà del XIV secolo e lo stile, secondo alcuni studiosi, non appare distante da quello degli artisti attivi nell'Abbazia di Pomposa.

Fra le sculture è di particolare pregio l'intenso Crocifisso ligneo che orna l'altare omonimo. Nonostante la grande qualità dell'esecuzione e la notevole capacità di evocare la sofferenza del Cristo morto, si ignora il nome del suo autore, tuttavia, la data 1521 segnata sulla croce stessa, fornisce un importante appiglio cronologico per la comprensione di questo poco noto capolavoro.